循環器科

1、指導医| 院長 | 宮本 憲行 | R4.12.11 プログラム責任者講習会受講 H20.12.14 指導医講習会受講 |

| 副院長 | 高木 千佳 | H29.9.23 指導医講習会受講 |

| 病棟診療部長 | 長井 和彦 | H30.11.10 指導医講習会受講 |

| 医長 | 夏井 宏征 | 指導医講習会受講予定 |

2、概要と研修目標

常勤医師5名で循環器疾患を幅広く診療している。(外来患者数88名/日、入院患者数57名/日)

研修目標は、患者さんの診療の仕方、心雑音の聴診、心電図の読み方、心エコー検査、負荷心電図検査、ホルター心電図、心臓カテーテル検査を習得し、経皮的冠動脈形成術・経皮的末梢血管形成術、電気的焼灼術、恒久的ペースメーカー植込み等を体験する。

経皮的人工心肺(PCPS)・大動脈内バルーンパンピング(IABP)を用いた高度救急治療を体験する。

循環器のみならず、内科全般にわたって、全身管理を習得する。

3、研修内容

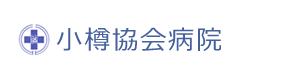

*1週間の研修予定

*研修内容詳細

| 外来研修 | 新患外来…指導医とともに問診・診察を行い、検査結果を踏まえて今後の方針を立てる。 救急外来…指導医とともに、救急搬送の患者さんに対する初期対応を行う。 |

| 病棟研修 | 指導医とともに、入院患者さんを受け持ち、診察の仕方、心雑音の聴取(共聴用聴診器を用いて指導医と同時に聴診を行う)、循環器疾患の病態生理、診断、治療法について学習する。 循環器疾患の理解を深めるために、心電図、心エコー検査、ホルター心電図、心臓カテーテル検査等の適応・禁忌・中止基準等を理解し、かつ習得に努める。 経皮的冠動脈形成術(PCI)、経皮的末梢血管形成術(EVT)、不整脈電気的焼灼術、ペースメーカー植込み等を体験する。 大動脈内バルーンパンピング(IABP)、経皮的人工心肺(PCPS)を用いた循環器の救命救急治療を体験する。 |

| その他 | ・循環器病棟カンファレンス 2回/週 (医師、看護師、臨床工学技士、理学療法士、薬剤師、地域医療福祉士) ・心臓カテーテルカンファレンス 2回/週 (医師) ・研修医及びコメディカルを対象とした循環器勉強会 1回/月 (医師、看護師、臨床工学技師、生理検査技師、放射線技師) ・心臓勉強会 2回/年 *紹介いただいた患者さんの経過報告 |

外科

1、指導医| 副院長 | 進藤 学 | H24.3.18 指導医講習会受講 |

2、概要と研修目標

外科学の基本的手技、術前・術後管理を学び、手術の実際を体験し、臨床医としての基礎を習得することを目標とする。

3、研修内容

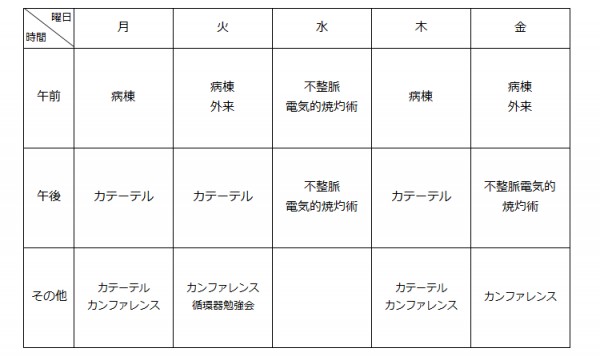

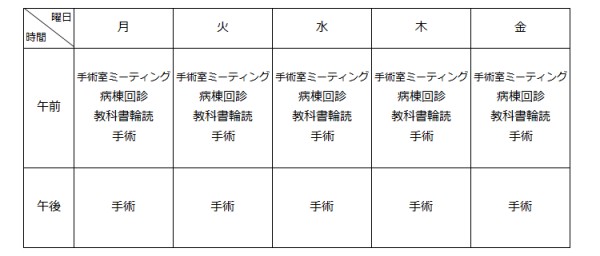

*1週間の研修予定

*研修内容詳細

| 外来研修 | 1、問診を行い、診療録に記載する 2、必要と思われる検査をオーダーする 3、診断・治療・外科小手技・投薬を学ぶ |

| 病棟研修 | 1、手術患者の術前評価、手術適応、予定術式を検討する 2、急性腫瘍患者の化学療法の適応を検討する 3、終末期患者の緩和ケアを実践する 4、手術助手として様々な手術を経験する |

| その他 | ・消化器外科、呼吸器外科、乳腺外科の経験を積むことができる ・希望者には学会発表、論文執筆指導 |

小児科

1、指導医| 外来診療部長 | 辰巳 正純 | H22.7.11 指導医講習会受講 |

2、概要と研修目標

救急外来で一般的に診ることになる小児症例について、最低限の対応ができる

その中で、小児科Consultを必要とするものを迷わない

3、研修内容

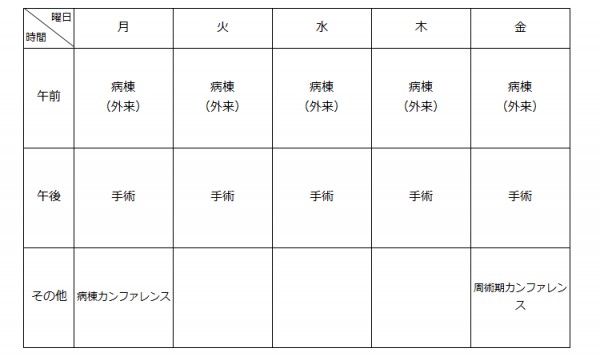

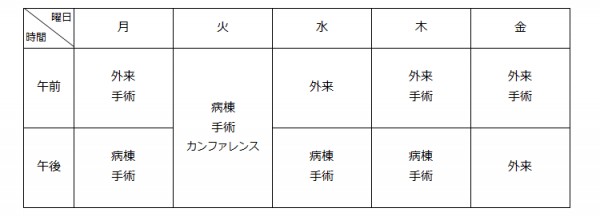

*1週間の研修予定

産婦人科

1、指導医| 産婦人科部長 | 黒田 敬史 | H28.1.31 指導医講習会受講 R6.10.20 プログラム責任者講習会受講 |

2、研修内容

*1週間の研修予定

*研修内容詳細

| 外来研修 | 産科妊婦健診、婦人科一般外来に同席し、POMR型に課題を持って症例の臨床推論を行い、医師・助産師とフィードバックを行います。 |

| 病棟研修 | 入院患者の定期回診や、分娩対応。 手術にも積極的に参加します。 |

| その他 | 看護学校の講義や小学校の保健授業への同行を通じ、地域におけるプレコンセプションケアの重要性を学ぶ機会を設けます。 |

麻酔科

1、指導医| 麻酔科部長 | 山根 真央 | H23.1.30 指導医講習会受講 |

2、概要と研修目標

指導体制:麻酔科部長(麻酔科専門医)を中心にパートタイム勤務の医師が担当する。

研修の内容:麻酔に関わる手技・術中管理

気道の評価と確保の手技

循環の評価と対応・循環作動薬の使用・超音波装置による心機能評価

呼吸の評価と対応・人工呼吸器、気管内挿管などの気道デバイスの使用、気管支鏡

各種静注薬(鎮静薬、鎮痛薬、筋弛緩薬などの使用)

各種カテーテル(中心静脈、PICC、胃管、動脈)の挿入手技

状況により経験できる症例:

重症患者の評価と管理(人工呼吸・持続血液透析・補助循環装置)

分娩麻酔(無痛分娩)

カテーテルアブレーションなどの手術室外の麻酔

3、研修内容

*1週間の研修予定

*研修内容詳細

麻酔、集中治療、周産期麻酔に携わってきた麻酔科部長がマンツーマンで指導します。

年間麻酔件数は500件程度ですが、外科、呼吸器外科、産婦人科、整形外科の外傷、小児と、経験できる症例は幅広く、一般的な麻酔科の研修が可能です。

中規模の病院のため、各診療科部門に積極的に出向いてコミュニケーションをとるようにしています。

麻酔科部長は集中治療専門医の資格を有し、以前の勤務施設(札幌・道内の総合病院)では、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻科など当院にはない診療科の手術症例の経験もあります。

日々の症例に追われることは少ないですが、重症の緊急症例もあり、過不足ない麻酔科研修ができます。

超音波機器を心機能評価、各種神経ブロック、点滴確保に活用して診療を行っており、他科へ進んだ際も役立つと考えます。

また麻酔科部長はIT関係(ネットワーク、サーバーなど業務系のシステム管理)に関心・知識があり、機器を運用し日々の業務に役立てていますので、関心のある方は歓迎します。

北海道大学周術期医学講座(麻酔科)と連携した研修プログラムとなっています。

整形外科

1、指導医| 整形外科部長 | 橋本 功二 |

2、概要と研修目標

整形外科領域における緊急を要する疾患・外傷の診断と応急処置を習得する。

3、研修内容

*1週間の研修予定

*研修内容詳細

研修期間中に、大腿骨転子部骨折の手術が3件以上あった場合には、3件目以降の執刀をしてもらいます。

病理診断科

1、指導医| 病理診断科医師 | 飛岡 弘敏 |

2、概要と研修目標

病理診断科の業務の流れを理解する。

手術・生検検査の取り扱いの基本を習得する。

病理組織診断の基礎を学び、実際に体験する。

3、研修内容

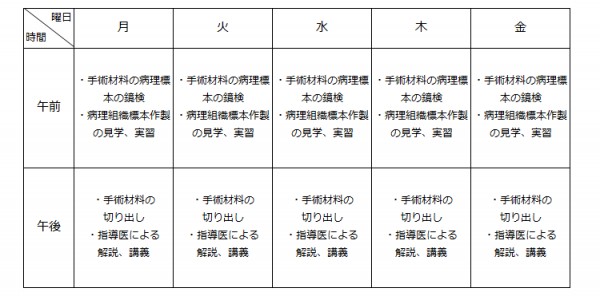

*1週間の研修予定

*研修内容詳細

特定の検体、臓器に絞るなど、希望に沿った研修内容のアレンジが可能です。